時は幕末。

この時代はまさに動乱の時代だった。

坂本龍馬、西郷隆盛、徳川慶喜などの名だたる多くの偉人が生き、

日本のしくみ、世界との関わりを築き上げていった。

あの事件も、歴史が動いた瞬間だっただろう。

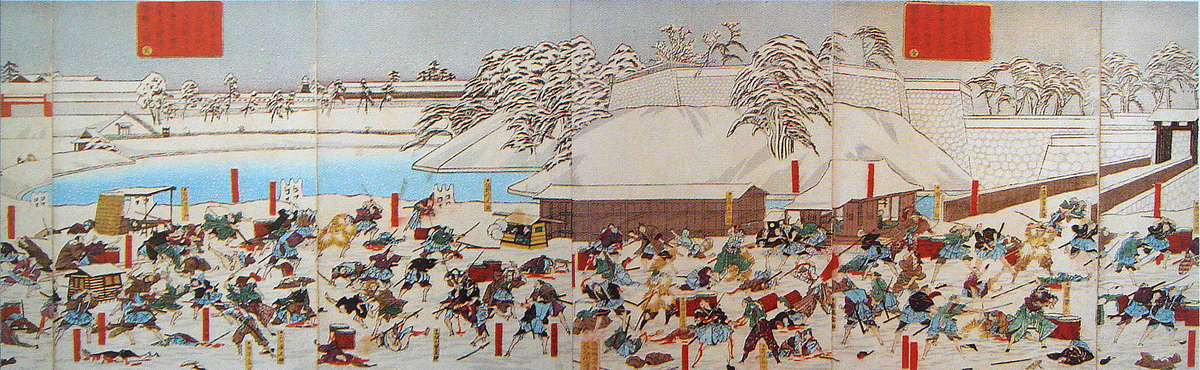

安政7年3月3日。珍しく大雪が降ったあの日。

あの日を境に、幕末を生きた志士たちは、

「歴史を動かすのは、幕府でもなく、天皇でもない。おれたちだ!」

そう奮い立ったはず。

しかし、『あの事件』を起こした人物たちは、

今もなお語られている「坂本龍馬」「西郷隆盛」「徳川慶喜」

と言った、いわゆる偉人たちではない。

あまり語られることのない十八人の志士たちであった。

時代のうねり

※映画.comより画像引用

●黒船来航

嘉永6年(1853年)6月3日。

この日、浦賀沖に巨大な鉄の塊が現れた。黒船である。

今まで平和な日々が続いていた日本に、黒船が現れたことにより、

「これからの日本はどうなっていくのか」

「日本は異国に侵略されるんじゃないのか」

「幕府に任せておいて大丈夫なのか」

身分を問わずこの時代を生きたすべての人たちが

この日を境に日本の行く末について案じ始めたのである。

●日米修好通商条約調印

安政3年(1856年)7月21日、通商条約を結ぶためにアメリカからハリスがやってくる。

2年前にも日米和親条約を結んだが、この時に結んだのは主に

①アメリカ漂流民と難破船の救助・保護

②避難港と石炭補給所の確保

の2つである。

アメリカから強く求められた『通商交易』は断固拒否した。

貿易を通じ、日本経済が打撃を受け、異国に支配されるのを恐れたからである。

このため、この時結んだ条約は『通商』ではなく、『和親』なのである。

しかし、ハリスがやってきたときの幕府の最高権力者は大老『井伊直弼』。

安政5年6月19日。井伊直弼はアメリカと日米修好通商条約を結び、日本の開国を断行した。

幕府の君主である朝廷の許可を得ず、条約を結んだこと、

条約締結により、200年以上貫いてきた鎖国という国法をないがしろにしたこと、

朝廷だけでなく、全国諸藩の攘夷派たちも井伊直弼率いる幕府の行いに憤慨した。

●将軍継嗣問題

異国との外交問題を抱えている日本だったが、時同じくして、幕府内でも難しい課題に直面していた。

将軍継嗣問題である。

これは、12代将軍徳川家定の死後、

次期将軍を一橋慶喜にするのか、それとも徳川慶福にするのか

という後継をめぐった政争である。

一橋慶喜を推す有力者(一橋派)は薩摩藩主島津斉彬、水戸前藩主徳川斉昭などで、

徳川慶福を推す有力者(南紀派)は会津藩主松平容保、大奥、そして井伊直弼であった。

一橋派であった斉彬、斉昭などは、黒船来航より始まったこの日本の難局を乗り切れるのは英明である一橋慶喜しかいないと主張。

対して、南紀派の井伊は、英明さより、徳川の血筋を守ることが大事だとし、将軍家定と血縁が近い徳川慶福がふさわしいと主張。

結果として、この問題は井伊率いる南紀派の勝利。

安政5年6月25日に13代将軍を徳川慶福(改名後:徳川家茂)と公表した。

※この時期、12代将軍徳川家定は重い病で危篤状態が続いており、自身で意思決定することが大変困難であっため、

日米修好通商条約締結も将軍継嗣問題も将軍家定の名を借りた井伊直弼の画策であったという説がある。

ただ、なんにせよ、

日本の政治の実権は大老井伊直弼が握ったことには変わりはない。

大老襲撃への道

安政5年6月24日、水戸前藩主徳川斉昭らは江戸城に無断で登城。

「アメリカとの条約調印は幕府始まって以来の暴挙だ」と

朝廷の許しを得ずに修好通商条約を結んだ井伊直弼を非難した。

しかし、井伊は「日本を守るためにしたこと」と斉昭の叱責を受け入れようとせず、すぐさまその場を退散した。

翌日、次期将軍は徳川慶福と公表。

その将軍の名を借りて、同年7月5日。井伊は徳川斉昭、斉昭の息子徳川慶篤らに押しかけ登城(6月に無断で江戸城に登城した)の罪で謹慎の処分を下した。

時を同じくして、朝廷でも、

「我々の許しももらわずに無断で異国と条約調印をした幕府を許さない」とし、

同年8月8日、公卿万里小路正房は水戸藩に直接、幕政改革を指示する戊子の密勅を下した。

※公卿とは朝廷の中で国政を担う最高幹部のこと。

朝廷から諸藩に直接勅書が下されることは前代未聞の出来事。

「幕府をないがしろにしている!」

「幕府を水戸藩よりも下に見ている!」

として、井伊は憤慨し、その勅書を幕府にすぐさま返納するように水戸藩に迫った。

水戸藩の動き

水戸藩内でも意見が分かれた。

勅書を

「返納すべきではないという意見」

「返納するなら直接朝廷に返納すべきという意見」

「幕府に返納すべきという意見」

さまざまであった。

水戸藩過激攘夷派は、「返納すべきではない」とし、藩内ではもちろん、全国諸藩にも幕政改革を行おうと協力を求め、反幕の勢いを強めていった。

一方、井伊も

「幕府に逆らう動きがあるのであれば、罰しなければならない」とし、

老中間部詮勝と協力し、反幕派の弾圧を決行した。

世にいう安政の大獄である。

安政の大獄

長州藩家臣吉田松陰、福井藩主家臣橋本左内らは斬罪、

福井藩主松平春嶽、土佐藩主山内容堂らの謹慎、

井伊によるこの弾圧は安政5年から安政6年にかけて全国規模で行われた。

水戸藩への弾圧は特にひどいものであった。

●水戸藩前藩主徳川斉昭 永蟄居

※蟄居とは閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの。永蟄居は解除のない蟄居のこと。

●水戸藩主徳川慶篤 隠居・謹慎

●水戸藩家老安島帯刀 切腹

●水戸藩京都留守居役鵜飼吉左衛門 斬罪

●水戸藩京都留守居役助役鵜飼幸吉(吉左衛門の息子) 獄門

●水戸藩奥右筆茅根伊予之介 斬罪

●水戸藩勘定奉行鮎沢伊太夫 遠島

このほか、当事者の家族や親戚にも処分が及んだ。

十八人の刺客

※映画.comより画像引用

修好通商条約締結、将軍継嗣問題、そして、安政の大獄。

「井伊の専横を断たないと日本に未来はない」

水戸藩の過激攘夷派金子孫二郎と高橋多一郎は薩摩藩士の有村雄助らと協力し、大老井伊直弼の襲撃計画を企てた。また、この計画に合わせて、薩摩藩は京へ3000人を出兵し、幕府から朝廷を守り、京を制圧することを約束した。

金子が大老襲撃計画の担当、高橋が京での薩摩藩兵出兵の担当であった。そのため、高橋は襲撃計画に直接関与しないので、江戸には入らず、息子の高橋庄左衛門とともに出兵準備のため大阪へ向かった。

当初の襲撃計画では、50人近くの同志を集める予定であったが、安政の大獄もあって、幕府の警戒が厳重になり、江戸に入ることが難しくなった。その結果、最終的に襲撃する者は十八人と決定した。

【首謀者】

●金子孫二郎

●有村雄助(薩摩藩)

●高橋多一郎

【襲撃者】

●関鉄之介

襲撃の指揮者

●稲田重蔵

●黒沢忠三郎

●大関和七郎

●岡部三十郎

●海後磋磯之介

●鯉淵要人

●斎藤監物

●佐野竹之介

●杉山弥一郎

●蓮田市五郎

●広岡子之次郎

●広木松之介

●増子金八

●森五六郎

●森山繁之介

●山口辰之介

●有村次左衛門(薩摩藩)

※( )がない人物は水戸藩。

【見届け役】

●佐藤鉄三郎

襲撃計画

大老井伊直弼暗殺実行日は安政7年(1860年)3月3日。

その日は上巳の節句であり、大名は江戸城へ登城する決まりがある。

※上巳の節句 桃の節句ともいう。現代ではひな祭りなどの行事を行う。

大老である井伊直弼も当然登城するはずである。

彦根(井伊)藩邸は桜田門から西に500メートルのところにあり、

この間の登城中で襲撃しようと企てた。

また、井伊の護衛の供回りはおよそ20名、足軽はおよそ40名と予想していた。

決行1日前の3月2日の夕方。

品川宿に襲撃者十八人が集まった。一同全員が顔を合わせるのはこれが初めてであり、最後であった。

計画の成功を誓い、酒を酌み交わした。

また、この日のうちに藩に迷惑をかけぬように脱藩届(除籍願い)を書き、明朝、小石川の上屋敷の門番に届けた。

決行!いざ、桜田門外へ!

3月3日は珍しく大雪が降った日だった。

襲撃者18名は午前6時に愛宕神社で待ち合わせ、桜田門外へと向かい、午前7時には全員桜田門外に待機していた。

【当日の配置】

●指揮者

関鉄之介

●井伊行列の先頭に切りかかる役目

森五六郎(銃所持)

●武家屋敷側から切りかかる役目

黒沢忠三郎(銃所持)、山口辰之介、杉山弥一郎、有村次左衛門、増子金八、蓮田市五郎、鯉渕要人、広木松之介

●堀側から切りかかる役目

大関和七郎、佐野竹之介、稲田重蔵(銃所持)、森山繁之介、広岡子之次郎、海後磋磯之介

●検視見届け役(井伊直弼が死亡したのを確認)

岡部三十郎

●斬奸趣意書届け役

斎藤監物(銃所持)

※斬奸趣意書とは悪人を切り殺す時、その理由を明らかにするために書き記した文書のこと。

襲撃の経緯

※映画.comより画像引用

午前9時ごろ、井伊直弼を籠に載せた彦根藩行列が屋敷を出て、江戸城へと向かった。

井伊直弼は家老から護衛を強化するように警告されてはいたが、

今まで大名行列を襲った前例がなかったため、供回りの数も別途増やしたりはせず、出発した。

また、雪が降っていたこともあり、護衛の供回りは雨合羽を羽織り、刀にも袋をかけており、すぐに襲撃に備えるには難しい恰好であった。

襲撃側からすれば、有利な状況であった。

彦根藩行列が桜田門前の橋にさしかかった時、

「奉る!奉る!」

まず、森五六郎が駕籠訴を装い、先頭に近づいた。

※駕籠訴とは一般民衆や下級武士が、手続きを無視して直接将軍や幕閣などに訴状を渡す行為のこと。(Wikipediaより引用)

この行為を無礼として、彦根藩士日下部三郎右衛門が取り押さえようと先頭に出たが、森がすぐに日下部に斬りかかった。

これを見た黒沢忠三郎はピストルを井伊が入った籠に向かって発砲。

これを合図に武家屋敷、堀川の両方からの襲撃が始まった。

黒沢が撃った弾は見事井伊の太ももにあたり、井伊は籠の中で動けなくなった。

彦根側は急な襲撃に慌て、供回りは刀に袋をかけていたことからすぐに抜刀することができなかった。

しかし、彦根藩士河西忠左衛門や永田太郎兵衛などの奮闘もあり、襲撃者側もかなり重傷を負い、稲田重蔵も河西に深く斬られた。

激しい斬り合いが続いた。

襲撃者らは籠を死守している河西を斬りつけ、籠を守る者がいなくなったところで、

ついに薩摩藩士有村次左衛門が井伊の首級をあげた。

襲撃開始から井伊の首級をあげるまで数十分の出来事であった。

襲撃者のその後

見届け役であった佐藤鉄三郎は襲撃成功を金子孫二郎に伝えるため、品川の川崎屋へ走った。

金子は知らせを聞いた後、佐藤、有村雄助とともに京に向かった。

襲撃現場で死んだ者だが、

襲撃者は稲田重蔵ただ一人。

●稲田重蔵(享年46) 闘死

彦根藩側は4人がその場で絶命した。

幕府は「大老を浪人に打ち取られたと世間に知られたら名折れだ」とし、

「ケガをしただけだ」と取り繕った。

有村次左衛門、広岡子之次郎、鯉渕要人、山口辰之介の4名は襲撃の際、彦根藩士による反撃でかなり深手を負っていたため、引き揚げ途中で自刃。

●有村次左衛門(享年21) 自刃

●広岡子之次郎(享年20) 自刃

●鯉渕要人(享年51) 自刃

●山口辰之介(享年29) 自刃

斎藤監物、佐野竹之介、黒沢忠三郎、蓮田市五郎の4名は襲撃後、老中脇坂安宅の屋敷へ行き、斬奸趣意書を提出し、自訴した。

※自訴とは罪を犯した者が自分から名のり出ること。

佐野は深手を負っていたため、襲撃当日に落命。

斎藤も3月8日に重傷により落命。黒沢は万延元年(1860年)7月12日に病死。

●斎藤監物(享年38) 負傷死

●佐野竹之介(享年20) 負傷死

●黒沢忠三郎(享年30) 病死

森五六郎、大関和七郎、森山繁之介、杉山弥一郎の4名は肥後熊本藩主細川斉護の屋敷へ行き、自訴した。

襲撃の場にはいたが、戦闘不参加であった指揮者関鉄之介と検視見届け役岡部三十郎、そして、戦闘には参加したが、軽傷で済んだ広木松之介、増子金八、海後磋磯之介は現場を無事に脱して、京へ向かった。

襲撃成功後、すぐに京に向かった首謀者金子孫二郎、有村雄助、見届け役佐藤鉄三郎は、途中、伊勢四日市にて、捕えられる。金子と佐藤は江戸へ護送され、有村は薩摩へ護送された。有村は薩摩に戻ったのち、万延元年3月24日、藩命により自刃させられる。

●有村雄助(享年28) 自刃

また、薩摩藩兵出兵の計画のため、大阪に行った高橋多一郎も同じく、幕吏に発見され、大阪内を逃げ回るが、万延元年3月23日、大阪四天王寺にて息子の高橋庄左衛門と一緒に自刃。

●高橋多一郎(享年47) 自刃

●高橋庄左衛門(享年19) 自刃

幕吏を避け、なんとか大阪へ着いた関鉄之介と岡部三十郎は、そこではじめて首謀者金子と高橋が死んだことを知る。

また、薩摩藩兵出兵計画が実現不可能ということも知る。

出兵計画に賛同していた薩摩藩主島津斉彬が突然病死し、薩摩における最高権力者が島津久光になったことが原因である。久光は出兵計画に反対であった。

「果たして、大老襲撃は意味があったのだろうか」

関、岡部は体力的にも精神的にもかなり辛かっただろう。

その後、

岡部はすぐに水戸に戻り、常陸国北郡袋田村に潜伏した。

しかし、岡部は文久元年(1861年)2月、再び江戸に出向いた際、捕縛。

関は鳥取など西国各地を転々とし、薩摩を目指した。

しかし、薩摩藩は島津久光の命ですべての関所を閉ざし、他藩の者の出入りを禁じた。

万延元年7月、関も水戸藩に戻ることを決め、常陸国北郡袋田村の豪農桜岡源次衛門のもとに潜伏した。

文久元年(1861年)7月26日。

江戸伝馬町獄舎にて、以下の襲撃者たちの死罪が確定した。

●金子孫二郎(享年58) 斬首

●蓮田市五郎(享年29) 斬首

●森五六郎(享年24) 斬首

●大関和七郎(享年26) 斬首

●森山繁之介(享年27) 斬首

●杉山弥一郎(享年38) 斬首

●岡部三十郎(享年44) 斬首

また、佐藤鉄三郎は中追放となった。

●佐藤鉄三郎 中追放

※中追放とは江戸時代の追放刑の一つ。重追放と軽追放の中間のもの。

袋田村に潜伏していた関鉄之介だが、文久元年10月に越後の湯沢温泉で捕縛。

文久2年(1862年)4月に江戸に護送され、同年5月11日に処刑された。

●関鉄之介(享年38) 斬首

大老襲撃後、京に向かった広木松之介は、幕府の警戒が厳しく、京には入れず、水戸に帰還。その後も越後国、越中国などいたるところに潜伏した。

襲撃の日の3年後にあたる文久2年(1862年)3月3日、鎌倉上行寺の墓地で切腹した。

●広木松之介(享年25) 切腹

襲撃者十八人の中で、幕吏を避け、明治維新後も存命したのは増子金八と海後磋磯之介の二人だけであった。二人とも襲撃事件に関しては語ろうとしなかったという。

●増子金八 明治14年病没(享年60)

●海後磋磯之介 明治36年病没(享年76)

襲撃者と戦った彦根藩側の最終的な死傷者だが、

現場(桜田門外)で絶命したものが4人。(井伊直弼を除く)

屋敷に運ばれたが、重傷のため死亡した者が3人。

その他の者らの処分だが、

襲撃事件から2年後、文久2年(1862年)に

足軽以上のすべての者に主君を守れなかった責任として、切腹、斬首などが命じられた。また、その処分は当事者のみならず親族にも及んだ。

最後に

※Wikipediaより画像引用

大老襲撃後、幕府からも水戸藩からもお尋ね者になった襲撃者たち。

襲撃者十八人の後日談は決していいものではないのは、

みなさん、お分かりいただけただろう。

元来、

鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府と、

幕府あっての日本。

日本を動かすのは幕府であった。

しかし、

『幕府に任せておいて日本は本当に大丈夫なのか』

『幕府はなくなってもいいんじゃないか』

『日本の行く末を決めるのは俺たちなんじゃないか』

幕末に生きた人々にそう思わせたのは、

今ではあまり語られることない

脱藩浪士十八人である。

そんな彼らに敬意をこめて、水戸藩の人々はこう呼んだらしい。

『桜田烈士』と。

安政7年(1860年)3月3日、桜田門外の変により、大老井伊直弼死亡。

慶応3年(1867年)10月14日、第15代将軍徳川慶喜(一橋慶喜)は朝廷に政権を返上。

翌日、265年間続いた江戸幕府が終わりを告げ、新しい時代が幕を明けた。

大老襲撃から明治維新までのたった数年間、

いろいろなことが起こった。

八月十八日の政変、禁門の変、長州征討、薩長同盟、そして、大政奉還。

そのほかにも、

桜田門外の変が生んだ多くのエピソードがあるに違いない。

桜田門外の変を『映画』で観よう!

※映画.comより画像引用

今回紹介した歴史的大事件「桜田門外の変」を扱った映画

『桜田門外ノ変』

は2010年10月16日に公開されました。

大沢たかおさん、柄本明さん、長谷川京子さんといった豪華キャストが役を演じ、

動乱の時代を見事に伝えてくれます。

『桜田門外ノ変』を観るなら⤵

現在、動画配信サービス『U-NEXT』は31日間無料視聴のサービスをしているので、

『桜田門外ノ変』を無料で観ることができます!

※「無料トライアル」期間の31日以内に解約すればお金は一切かかりません。

\今すぐU-NEXTで観よう!/

DVDはこちら↓

![桜田門外ノ変 [DVD] 桜田門外ノ変 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51S-+Bxm0JL._SL500_.jpg)